中医视角下的脑萎缩:理论与方法全解析

2024-08-14

2024-08-14

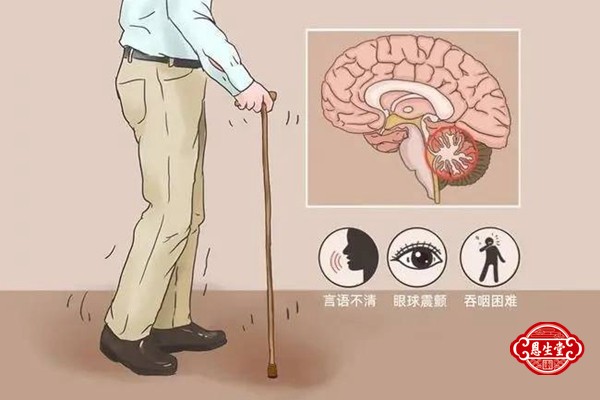

脑萎缩是指脑组织的萎缩、减少,通常表现为记忆力减退、注意力不集中、语言障碍、人格改变等症状。现代医学已将脑萎缩视作许多神经退行性疾病的共同特征,包括阿尔茨海默病、帕金森病等。然而,西医的治疗方法常常侧重于症状管理,而中医理论则从整体出发,将脑萎缩视为一个复杂的病理过程,因此也为我们提供了独特的见解和治疗策略。

中医理论:整体观与辨证论治

中医的基本观点强调“天人合一”,认为人是自然的一部分,身体的健康和外部环境、情绪、生活方式有着密切的联系。脑萎缩在中医理论中可以归结为“精亏”、“气血不足”、“肾虚”等多个方面的因素。

1. 精亏:中医认为“精”是构成人体生理活动的基本物质,是生命活动的基础。脑部的健康与“精”的充足有着直接的关联,若“精”亏损,势必影响脑组织的养分供给,导致脑萎缩。因此,补益肾精的治疗在中医中被广泛应用。

2. 气血不足:中医的“气”与“血”是维持生命活动的两个基本要素。气血亏虚则无法滋养脑组织,从而造成脑萎缩。相应的中医治疗会通过补气养血方剂,提升气血的质量和数量。例如,常用的药材如当归、黄耆、阿胶等,可以增进血液的生成与循环,改善脑部的供血状况。

3. 肾虚:中医认为肾藏精,而精又关乎脑,因此,肾虚可直接导致脑萎缩。通过补肾的方式,如使用熟地、枸杞子等药材,能够有效促使肾脏功能的恢复,从而改善脑组织的营养情况。

中医具体治疗方法

中医对脑萎缩的治疗不仅限于药物,针灸、推拿、食疗等多种方式也可以起到良好的效果。

1. 中药治疗:根据辨证施治的原则,中医会根据患者的具体症状选择不同的方剂。例如,对于精亏型脑萎缩的患者,可以采用“八珍汤”来滋补气血;而对气血两虚的人群则可使用“桂枝茯苓丸”以滋补气血、调和脏腑。

2. 针灸疗法:针灸可促进血液循环,增加局部供血,从而有助于改善脑组织的营养情况。常用的穴位包括百会、风池、足三里等,通过这些穴位的刺激,不仅可以缓解症状,还能起到全身调节的效果,增强机体的自我修复能力。

3. 推拿按摩:推拿按摩通过调动身体的气血,使得全身的能量得到疏通。研究证明,规律的推拿能够有效提高患者的认知能力和记忆力。对于老年人,推拿可促进身体的放松,改善睡眠质量,从而在一定程度上缓解脑萎缩相关症状。

4. 食疗方式:中医理论强调“药补不如食补”。饮食调理可以在日常生活中实现,食用黑芝麻、核桃等坚果类食物,可有效滋补肝肾,维护脑健康。此外,多吃富含omega-3脂肪酸的鱼类、深绿色蔬菜及水果,能帮助提高脑功能,减缓脑萎缩的进程。

生活方式的调整

在中医理论中,调节生活方式也是预防与治疗脑萎缩的重要方面。以下几个方面,需要特别注意:

1. 规律作息:充足而规律的睡眠对脑部功能至关重要。成人每晚应确保7-8小时的高质量睡眠,避免熬夜,以促进脑细胞的修复。

2. 情绪管理:中医认为情绪变动会影响气血的运行,过度的忧虑与压力可能加速脑萎缩的进程。通过练习静坐、太极等方式,可以有效减轻内心的焦虑,保持身心平衡。

3. 适度运动:适量的锻炼有助于提高整体的血液循环,建议老年人每周至少进行150分钟的有氧运动,例如快走、游泳等,能够增强心肺功能,氧化脑部的血流量。

4. 社交活动:多参与社交活动能够刺激大脑,增强思维能力。一同参加文娱活动、学习课程,将有助于保持积极的心理状态,并防止脑萎缩的发生。

总结

脑萎缩是一种复杂的病理现象,涉及多方面的因素。在中医理论的指导下,通过辨证论治、药物治疗、针灸、推拿、食疗以及生活方式的调整,可以提供一定的缓解与治疗。然而,每个人的身体状况及病理基础都是不同的,建议在专业中医师的指导下进行个性化的治疗方案,以达到最佳治疗效果,维护脑部的健康。

了解中医如何看待脑萎缩,不仅帮助我们更好地认知这一健康问题,也为传统医学与现代科学的结合提供了新的思路。在未来的健康旅程中,让我们共同关注脑健康,从中医的智慧中汲取养分与灵感,为每一个人送去安心与希望。

相关推荐

相关推荐